在科技创新驱动发展的宏大叙事中,一个长期存在的“戈尔迪之结”困扰着学界与产业界:实验室里诞生的尖端成果,如何跨越那看似短暂、实则凶险的“死亡之谷”,最终成为市场上具有竞争力的产品?这“最后一米”,常常是理想照进现实最难穿透的屏障。

衡阳国家高新区在科学城片区打造科技成果转化中试基地。

然而,在衡阳国家高新区,一个专注于电力电子特种电源的科技成果转化中试基地,正以其独特的“催化剂”模式,为破解这一难题提供着生动的“衡阳样本”。这里,不仅是设备与场地共享的空间,更是一个孕育产业“核裂变”的创新生态圈,让沉睡的专利被唤醒,让象牙塔里的智慧转化为新质生产力。

从实验室的“孤峰”到产业化的“群山”:一位教授的突围

赵振兴副教授的科研之路,在很长一段时间里,是无数高校科研工作者的缩影。

在湖南工程学院的实验室里,他带领团队成功攻克了等离子表面处理电源的核心技术——高频高压电源的稳定性与能效转换难题。原理样机性能卓越:效率高达96%,功率因数逼近0.99,宽电压输出范围能灵活驱动多种等离子体发生器。论文发表了,专利获得了,科研任务看似圆满完成了。

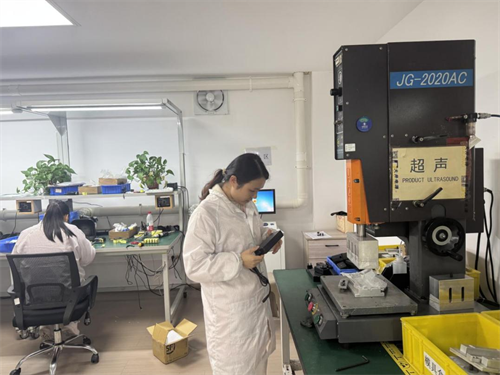

赵振兴副教授团队正在中试基地调整参数

但赵振兴深知,这仅仅是走出了第一步。“实验室的环境是理想的,条件是可控的。但到了工业现场,电压波动、粉尘、温湿度变化、长时间连续运行……任何一个微小的因素,都可能让这台‘娇贵’的样机‘罢工’。”工艺一致性、可靠性验证、成本控制,如同三座大山,横亘在实验室的“孤峰”与产业化的“群山”之间。

中试基地参与单位召开成果对接交流会。

转机出现在与衡阳国家高新区中试基地的对接。这并非简单的场地转移,而是一场深入的“诊断”与“再造”。

在中试线上,赵振兴团队经历了长达数月的“魔鬼训练”。数百次的工艺调试与环境测试,反复“折磨”着他们的设计:电路板在极端高低温下是否稳定?散热结构在长时间满负荷运行下能否扛住?控制算法能否应对负载的突变?

“正是在这里,我们发现了许多在实验室无法暴露的问题。”赵振兴感慨,“基地的专业技术团队与我们一起‘会诊’,从EMC测试、安规认证到工艺优化,提供了全方位的支持。”例如,通过引入多级散热方案和自适应调功策略,电源的可靠性与环境适应性得到了质的提升。

中试基地,就像一座严格的全科医院,将实验室的“新生儿”培育成能够经受市场风雨的“健壮青年”。2023年底,首批历经千锤百炼的等离子表面处理电源设备成功下线,并通过多家客户的现场验证,昂首迈入规模化量产阶段。赵振兴的科研成果,终于翻越了重峦叠嶂,看到了产业化的壮阔风景。

“催化剂”的化学反应:中试基地如何重构创新生态

衡阳国家高新区的中试基地,远不止是一个提供仪器设备的“共享车间”。它的核心价值,在于其作为“创新催化剂”所引发的深刻“化学反应”。

化学反应一:要素聚合,从“单打独斗”到“集团作战”。

该基地的支撑体系,构建了一个强大的创新共同体。

企业集群支撑——集结了湖南大井电源、众源科技、雁城鸿华电子、铂科电子等产业链上的骨干企业。这些企业各有所长——大井电源拥有国家级的检测平台和完备的认证能力;众源科技深耕大功率特种镀膜电源,具备复杂的材料制备与测试能力;鸿华电子精于散热与噪音控制;新引进的铂科电子则聚焦于前沿的算力电源。它们共同构成了从核心部件、材料到检测认证的完整产业生态。

众源科技中试验证实验室。

高校科研赋能——南华大学、湖南工学院等高校,不仅是人才摇篮,更通过组建专业技术团队,在电力电子转换效率优化、新型材料应用、智能化控制等领域提供持续的智力支持。

服务生态保障——湖南省知识产权(衡阳)综合服务中心提供从创造、运用到保护的全链条知识产权服务;湖南麓木和择科技有限公司则扮演着专业的“科技红娘”,负责技术转移、项目孵化与政策咨询。

这种“政产学研用金服”的深度融合,打破了机构间的壁垒,使得创新要素在基地内高效流动、碰撞、重组。

化学反应二:需求导向,从“技术推力”到“市场拉力”。

传统科技成果转化往往依赖于“技术推力”——我有什么技术,就去寻找市场。而中试基地的模式,则强化了“市场拉力”。

上下游企业在中试过程中的深度参与,确保了研发方向始终紧贴产业实际需求。赵振兴团队在与众源科技、红太阳光电等企业的合作中,更清晰地把握了不同应用场景(如半导体镀膜、光伏材料处理)对电源性能的细微要求,从而实现了产品的精准迭代。这种以市场需求为牵引的创新,极大地提高了成果转化的成功率和使用价值。

化学反应三:风险化解,从“不敢转”到“乐于转”。

中试是创新过程中资金投入大、风险高的阶段。对于高校和中小企业而言,自建中试线成本高昂,且利用率可能不足。基地的共享模式,通过提供专业、低成本的中试服务,有效降低了单一主体的创新风险和门槛。

记者在基地的服务手册上看到,仅大井电源一家,就提供了超过50项明码标价的检测服务,从基础的温湿试验到复杂的EMC、安规检测,费用从几百到数千元不等。这种“按需点单”式的服务,让初创团队和中小企业能够轻资产运营,集中资源于核心研发,敢于将创新的想法付诸实践。

衡阳国家高新区的“底座”与“野心”

衡阳国家高新区深耕特种电源中试基地,并非偶然。这背后,是衡阳深厚的产业“底座”与面向未来的发展“野心”。

衡阳,作为老牌工业城市,拥有坚实的电力装备制造基础。衡阳国家高新区更是国家级“输变电装备高新技术产业基地”,汇聚了相关领域的大量企业和人才。这片产业沃土,为特种电源技术的应用提供了丰富的场景和需求。

大井电源中试基地工作人员进行产品测试。

同时,衡阳国家高新区展现出锐意改革的决心。它不仅是“国家双创示范基地”、“国家知识产权强国建设试点园区”,更在2024年全国高新区综合评价中排名第77位,跻身全国先进制造业百强园区。其整合升格后统一管理,为构建全链条创新生态提供了强有力的体制保障。

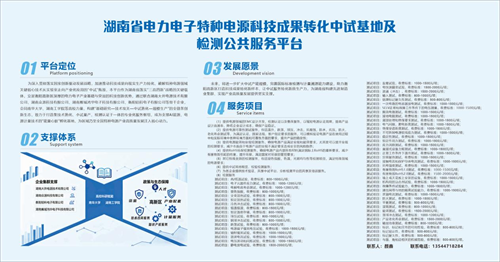

平台的定位与发展愿景,清晰地表明了其“野心”:不仅要服务本地,更要立足湖南,辐射全国,成为支撑AI能源、电源计量技术“能量心脏”的孵化基地,为湖南省实现“三高四新”战略美好蓝图、构建先进制造业集群提供核心动力。未来,扩大中试产能规模、完善国际标准检测与计量溯源能力,将是其从“样本”迈向“标杆”的关键一步。

启示:中试之“桥”如何通向新质生产力

南华大学教授、博士生导师肖东生在接受记者采访时分析认为,衡阳国家高新区的实践给予我们深刻的启示。

中试,是科技成果转化的“关键一环”,而非“可有可无”的补充。它直接决定了技术创新的深度与广度。补齐中试这一短板,就是打通了创新链的“任督二脉”。

中试基地提供数十项检测服务。

成功的中试平台,必须是“生态型”的,而非“物业型”的。 它提供的不仅是空间和设备,更是技术、人才、资本、市场和专业服务的系统性支撑。它是一个创新的“反应器”,能够催生单一的、孤立的技术点,连接成网、聚合成链,最终引爆产业的“核裂变”。

政府的角色是“筑巢引凤”与“精准滴灌”。政府通过搭建平台、优化政策、营造环境,吸引和集聚各类创新资源。同时,通过专业的服务机构,将支持政策精准地输送到创新链条最需要的环节。

目前,这个中试基地已服务了包括赵振兴团队项目在内的多个科技成果转化项目,与多家上下游企业形成协同,有效提升了区域特种电源产业的整体竞争力与创新活力。它生动地证明,当实验室的“最先一公里”与市场的“最后一米”无缝衔接,科技创新这个“关键变量”就能真正转化为高质量发展的“最大增量”。

在衡阳国家高新区,这“最后一米”正在被扎实地打通,听到了新质生产力在那座名为“中试”的桥梁上,奔涌向前、铿锵有力的足音。

【记者手记】

跨越——从实验室到产业化

在衡阳国家高新区中试基地,凝视赵振兴团队那数百次工艺调试的记录,我们看到的并非枯燥的数据,而是一场关于“跨越”的故事。

这绝非一次轻松的跳跃,而是一次系统性的迁徙。它意味着思维模式的跨越——从追求理论的“最优解”到寻找市场的“最适解”;它意味着工作方法的跨越——从孤立的课题攻关到融入产业链的协同创新;它更是价值实现的跨越——让知识突破论文的藩篱,在产线上淬火,于市场中检验。

衡阳国家高新区模式的可贵,在于它深刻理解了“跨越”所需的支撑体系。它没有将中试矮化为一个简单的物理空间或设备集合,而是将其构建为一个能够同时实现“技术熟化、风险化解、要素聚合”的创新生态。在这里,高校的“求真”与企业的“务实”并非割裂,而是在共同的目标下相互校准、彼此赋能。科学家关注技术的先进性,工程师考量工艺的稳定性,企业家计算市场的经济性——中试基地,正是让这三种视角融合共生,最终凝结成合格商品的“炼金炉”。

这个过程,尤其需要政府部门的远见与战略定力。搭建并运营一个专业的中试平台,其成效难以用短期GDP来衡量,它考验的是对创新规律的理解和对培育未来竞争力的耐心。衡阳国家高新区甘于投身这项“种树”而非“摘果”的事业,正体现了其在区域竞争中对创新内核的精准把握。

同时,它也向无数科研工作者昭示:一项成果的真正价值,不仅在于登顶学术的象牙塔,更在于它走向广阔天地,解决实际问题的能力。中试基地,正是助其完成这决定性“临门一脚”的坚实力量。

“从实验室到产业化”,这短短八个字,是经济转型升级必须打赢的硬仗。当越来越多的“衡阳国家高新区式”桥梁架设起来,当创新的洪流得以毫无阻滞地奔涌,科技强国的新篇章,必将由这些扎实的“跨越”共同写就。(记者 符秋祖 特约记者 邓小山 通讯员 刘君山 廖承雄)

相关热词搜索:

上一篇:河北雄安新区容西片区首座220千伏变电站投运

下一篇:最后一页