丹青为证,赤子履痕

文/余盛亮

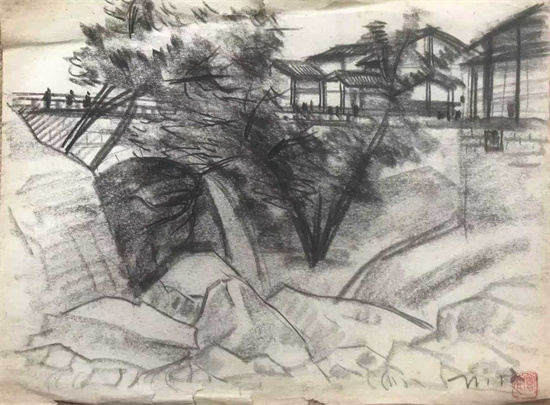

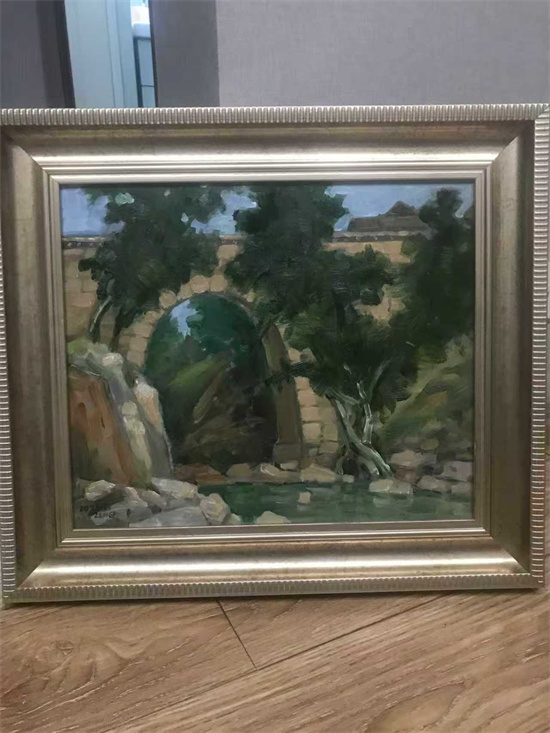

桐梓高桥镇的晨雾里,总飘着河水与草木的清润。本土著名画家曾庆明老师的书房便浸在这样的气息中,在他的画室里,有一幅画摊展了半个多世纪——1972年的老桥在纸面立得坚实,青灰桥墩扎进淙淙河水,溅起细碎浪痕;桥面石板被行人磨得发亮,挑菜筐的妇人侧身避让赶牛老汉;桥对岸瓦房错落,炊烟与树影缠在河面,投下朦胧暖光。画纸边缘微微泛黄,却像块浸在时光里的琥珀,封着高桥的烟火气。

2021年的初春,杨霜回高桥探亲时与这幅画相遇。这位桐梓高桥镇杨花台人,彼时刚结束海外多年的研究工作,正筹备回国发展。自小听长辈讲1972年洪水冲毁老桥的往事,那座只存在于故事里的桥,忽然有了具象的影子。辗转找到曾老师家时,他正给画除尘,阳光透过窗棂落在画面上,桥墩纹路竟像在微微泛光。

“这桥石缝里能长野菊。”曾老师指着画中凹陷处,“那年我蹲在河边画画,看孩子们在桥上追跑,鞋底子敲得石板‘咚咚’响。”杨霜的目光落在桥面模糊的小身影上,忽然想起父亲说过,他小时候总在桥边摸鱼,裤脚常年是湿的。画里河水淙淙,似在耳边流淌;炊烟袅袅,仿佛能闻见柴火饭香。那些散落在记忆里的故乡碎片,被这幅画串成了完整的模样。

“喜欢?”曾老师看出他的痴迷,皱纹里漾起笑意,“搁我这儿是念想,给你,或许能长出新意思。”杨霜原是来求临摹,没想到曾老师竟要赠原作。“您藏了这么多年……”“藏着是守旧时光,给你,是让它看新日子。”曾老师把画仔细用蓝布包了三层,“你在外面做学问,别忘高桥的水是甜的。”

就这样,这幅画便成了杨霜生活中的挚友。回望他的学术轨迹,自哈尔滨大学毕业后,2008年获美国马里兰大学机械工程博士学位,随后在约翰霍普金斯大学医学院完成两段博士后研究(2009-2010年、2011-2013年),2013-2016年任该校病理学助理教授,2016-2019年在美国FDA担任副研究员。多年海外深耕,他在医学领域积累了深厚造诣,而心中始终牵着故土的线。

2019年,杨霜毅然回国,受聘为苏州大学特聘教授、博士。归国后的他如鱼得水,2021年获江苏省“双创博士”,2022年入选江苏外国专家百人计划、苏州工业园区科技领军人才——这份荣誉正源于他在肺腺癌早期诊断领域的突破,其成果为相关疾病的早期干预提供了重要理论与技术思路,而研究中用到的部分生物样本处理技术,灵感竟源自高桥河水的净化原理。

2021年那次回乡,除了遇见这幅画,杨霜还撞上了高桥建酿酒厂的事。规划图上,自家11座祖坟恰在厂区核心区,村干部愁得直搓手:“杨教授,知道你家祖坟多,可这厂子能带动多少乡亲就业啊……”他没等说完,便去坡上看了祖坟。春日阳光穿过松枝,落在太爷爷墓碑上,碑后河水潺潺——和画里老桥边的,原是同一条。

“迁。”杨霜声音轻却笃定,“找个能看见河的地方,让老祖们也看看高桥新模样。”迁坟那天,他请了村里老风水先生,按老规矩在新址栽了柏树苗。11座坟茔移走时,他亲自扶着棺木,每步都走得稳当。有乡亲感叹:“11座坟啊,换了别人早闹翻天了。”他笑着答:“老祖们若有灵,也盼着后辈过好日子。”

如今,高桥酿酒厂已投产,酒窖里酒糟散发着粮食醇香,生产线工人多是本地年轻人。杨霜常趁学术休假回去,站在酒厂观景台,能看见新墓园的柏树苗已长到齐腰高,远处河水依旧淙淙,像画里那样,带着故乡的节奏。

他的书房里,那幅画被装裱得愈发妥帖。书架上,35篇学术论文的打印稿按年份排列,9项主持或参与的研究项目结题报告整齐码放,从机械工程到病理学,再到如今的医学诊断研究,每一页都浸透着严谨与热忱。偶尔有学生来访,好奇地问起画里的故事,杨霜总会细细讲起:1972年的洪水,曾老师的画笔,11座迁走的祖坟,还有一个游子如何被一幅画、一条河、一片土地牵着心。

这幅没出过远门的画,终究成了最韧的线,一头拴着高桥的过往,一头系着赤子的归心。就像杨霜常说的:“真正的热爱,从不是把故乡揣在怀里带走,而是无论走多远,都记得要为它做点什么。”画里的老桥虽已不在,但桥墩的坚实、河水的绵长、炊烟的温暖,早已刻进他的生命,化作支持家乡、报效祖国的力量,生生不息。

相关热词搜索:

上一篇:铭记烽火岁月 赓续抗战英魂

下一篇:最后一页