小时候,在我们贵州毕节,有一个好玩的文体活动,叫“打得乐”,也就是打陀螺。

玩耍时,要先把木质结构坚硬的木材砍下来,削尖下面着地的部分,上面一般呈圆形状,制好陀螺,用一棵布条拴在枝条上制成一棵鞭子,然后用双手把陀螺放地上扭转起来,接着就用鞭子用力狠狠的抽,这样就成功玩起来了。

可是很多年,六大河栏目记者都没好好玩过了,所以关于毕节的陀螺故事,也算遗忘的差不多了。

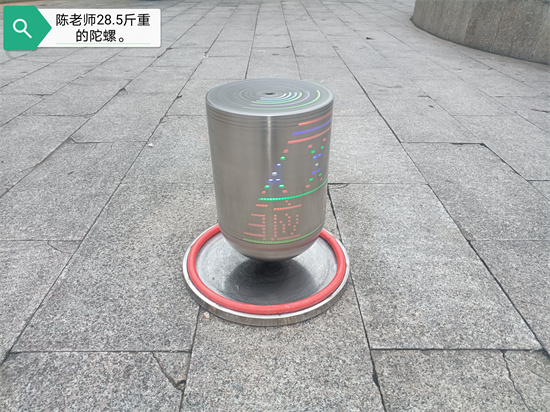

11月14日早晨,前往贵州毕节奥林匹克体育场锻炼,突然遇到几位打陀螺的老人玩得正起劲,目睹其中一个陀螺显得特别大,于是就赶快驻足观看起来。

“这个陀螺居然这么大,怕有头十斤重噢?”

“二十八斤半……”

“咹?”

“她算不算毕节最大的陀螺?”

“还不算……”正打着陀螺的老人说,“我这个还没有他那个重……”

顺着他手指的方向,六大河栏目记者把目光瞄准了另外一个正转动着的陀螺,但见那陀螺看起来其实并不大,只是她的亮度与先前那个大不一样。

再仔细看,才终于明白过来:原来这个陀螺不是一般的陀螺,她是由全铜做成的,所以就特别的重。

“我这个陀螺是全铜的,有三十斤,玩耍时也很讲究,要用这个才启动得了……”老人一边说着一边走向他的工具包,很快就拿出了一个电钻。

打陀螺居然是用电钻来启动?这真让六大河栏目记者长了见识,目睹此情此景,六大河栏目记者真是佩服他们这帮老人锻炼的良苦用心了。

如今,继村BA、村超火遍全国后,贵州群众体育似乎普遍热闹起来了:就拿这体育场内来说,各种各样的玩法正此起彼伏——场内正在备战健步走的老人们,是要参加明天全国老年人健步走毕节分会场的活动。

而六大河栏目记者眼前这陀螺,她作为一种民族运动项目,具有很强的娱乐性、刺激性、趣味性、对抗性与竞技性,是得以传承的最直接原因;作为一种民族传统文化,陀螺所包容的人文内涵,亦值得深入研究。

毕节示范区作为少数民族聚居区,陀螺运动历史悠久,源于古代生产工具——石块绑藤的演变。当地通过规范化训练基地推动传承,甚至在中小学校开设陀螺培训课程,培养后备人才。

在贵州毕节,陀螺常与火把节等民族节日结合,作为表演项目之一,与其他非遗活动如芦笙舞“滚山珠”、斗牛等共同丰富节庆文化。

自1995年陀螺列为全国民运会正式项目后,毕节市逐步实现队伍专业化,参赛选手通过竞技提升技艺,推动运动向竞技化方向发展。

当然,陀螺不仅是娱乐工具,更承载民族历史记忆。其制作材料(如青香树、麻绳)和玩法细节(如绑线长度)体现了传统工艺智慧。

“这个算不算毕节最重的陀螺?”攀谈中,六大河栏目记者与几位老人渐渐的熟悉起来,并添加了其中一位老人的微信,他说他们都是几位退休的老师,他姓杨。

接着杨老师和陈老师双手挥舞着他们手中的鞭子,向六大河栏目记者展示了他们打陀螺的绝活,看着他们蛮有力的镜头、手中的力道、打起陀螺时蹦蹦跳跳的身影以及地面飞速旋转的陀螺,自然就不难理解这几位老师身体是如何的强壮。

“我们这里讲技艺是陈老师最好,他力气大,不用电钻可以启动我这三十斤的陀螺。讲重量,我这个还不是最重的,最重的是宋老师那个,有36.5斤,只是他今天提前走了……”杨老师这样告诉六大河栏目记者。

这时,时间马上就是八点半了,带着未遇到毕节最重陀螺的些许遗憾,问清楚老师们是每天早上六点过就来体育场开始锻炼后,六大河栏目记者颇舒心地离开了毕节奥林匹克体育场这个早锻炼的心怡之地。(本报记者 刘延平)

相关热词搜索: