机器轰鸣依旧,但烟囱不再冒黑烟,污水变清流,废弃矿渣重生为高附加值产品……被誉为“中国铅锌工业摇篮”的常宁水口山经开区,正在绿色转型中焕发新生。

在五矿铜业智能电解车间内,机械臂有节奏地起降,精准抓取一片片阴极铜板。这些纯度达99.99%的铜箔,不久后将应用于新能源车的锂电池集流体。

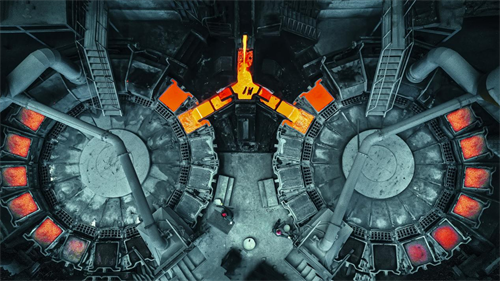

常宁水口山经开区鸟瞰实景图。

几公里外,株冶有色的智慧中心大屏幕上,实时跳动着上万个数据点。通过智能系统,这家锌冶炼巨头实现了从投料到出锭的全流程自动化。

日前,工业和信息化部公布2025年度中小企业特色产业集群名单,常宁市铜铅锌材料产业集群成功入选,实现了这座湘南县城国家级产业集群“零的突破”。

01 百年根基

水口山的工业脉搏,已跳动超过一个世纪。

1896年,水口山矿务局成立,首开全国西法采矿、选矿之先河。这里不仅被誉为“中国铅锌工业摇篮”,更是一片红色热土。

“我国第一颗原子弹爆炸、第一颗导弹发射、第一颗人造卫星上天、‘神舟’系列载人飞船成功飞行,都有水口山经开区提供的特殊材料。”水口山有色金属集团档案馆负责人介绍。

五矿铜业熔炼厂圆盘浇铸全景。

辉煌历史背后,资源型经济的发展阵痛也随之而来。

“过去水口山给人印象就是‘黑乎乎’、‘灰蒙蒙’。”当地老矿工记忆犹新,“到处是烟囱,空气中弥漫着硫磺味,附近的河水都不敢碰。”

传统发展模式难以为继,转型迫在眉睫。

02 精准滴灌

“从去年10月开始准备申报材料,到今年9月成功入选,这11个月里,我们经历了三次大规模的材料修改,数十次的小幅调整。”水口山经开区产业集群培育专干翻开厚厚的工作日志,上面密密麻麻记录着申报工作的每一个节点。

2024年初,省工信厅发布国家级产业集群培育计划,常宁市铜铅锌材料产业集群被列入“试验田”。水口山经开区迅速牵头成立“产业集群培育工作专班”,从材料准备到对接协调,建立了全流程服务机制。

水口山公司康家湾矿技术升级改造工程。

“那段时间,我们办公室的灯常常亮到深夜。”工作专班成员、水口山经开区有色金属产业链办负责人回忆,“每一个数据都要反复核实,每一个案例都要精心打磨,确保真实准确、有说服力。”

水口山经开区的服务远不止于材料申报。针对集群内企业在技术创新、产业升级中遇到的难题,水口山经开区建立了 “一企一策”精准帮扶机制。

2024年,在了解到高诺铜业计划建设全国首条再生铜与电解铜共线智能产线后,水口山经开区第一时间组织技术专家团队入驻企业,协助解决工艺路线设计、设备选型等关键技术问题,并帮助企业成功申请省级制造业转型升级专项资金。

“水口山经开区的同志不仅懂政策,更懂技术。”高诺铜业技术总监表示,“他们的专业指导让我们少走了很多弯路。”

03 链上发力

“我们围绕铜、铅、锌三条主产业链,精心绘制产业链图谱,按图索骥开展精准招商。”水口山经开区有色金属产业链办主任介绍。

2024年,水口山经开区组织开展了“链上花开” 系列招商活动,聚焦产业链薄弱环节,精准引进了一批强链补链项目。

“在引进隆源铜业项目时,我们创新采用‘标准地+承诺制’供应模式,帮助企业提前3个月开工。”水口山经开区管委会主任刘向阳表示。

园区还建立了“链长制”服务模式,由水口山经开区领导班子成员分别担任三条产业链主要负责人,定期组织召开产业链协同发展座谈会,推动集群内企业供需对接。

株冶有色智慧中心大屏实时跳动着上万个数据点。

“通过链办的协调,我们成功与园区内的德邦生物建立了稳定的供应链关系。”华兴冶化负责人说,“现在我们的副产品硫酸锌直接供应给德邦生物,运输成本降低了15%,实现了互利共赢。”

为进一步提升服务水平,水口山经开区推行 “园区事园区办”改革,承接市级经济管理权限118项,实现“办事不出园”,让企业专注生产经营。

“以前办理项目审批要市里、园区来回跑,现在园区就能一站式办结,效率大大提升。”刚在水口山经开区完成项目备案的共建新材料公司负责人感慨道。

04 绿色革命

面对环保与发展的矛盾,水口山经开区开启了壮士断腕般的绿色革命。

园区先后整治关闭23家重污染企业,淘汰21处落后产能,对历史遗留的23万吨危险废物进行安全处置。

在株冶有色工厂,一项革命性变化正在发生:工业废水实现零排放,废气中的硫被提取并液化,制成硫酸,实现“变废为宝”。

“株冶在转型实施过程中,不遗余力打造绿色冶炼标杆企业。”湖南株冶有色金属有限公司规划科技部部长介绍。

水口山铅锌矿荣膺全国矿山生态修复优秀案例,图为废石碓治理前后对比实景。

园区内,“物料互供、公辅共享、三废共治”的循环模式高速运行。

水口山有色采矿冶炼出的锌原料,经株冶有色加工成锌锭,被湖南天辰制作成锌粉,其废渣废料由华兴冶化加工成一水硫酸锌和七水硫酸锌,而这正是德邦生物所需要的动植物饲料添加原料。

“我们每月处理井下涌水4万立方,全部进行循环利用;每年尾砂充填采空区25万立方,有效避免了地表塌陷风险。”水口山有色金属有限责任公司康家湾矿安全环保室主管说。

目前,铜冶炼项目循环水利用率达98.4%,铜回收率98.55%,铅、锌项目及铅锌回收率97%,均居世界前列。

05 产业集聚

走进五矿铜业电解厂区,全自动剥片机组正高效运转。2024年,五矿铜业电解挖潜改造提升项目成功投产,企业产能提升50%,产值突破百亿大关。

五矿铜业电解厂三大机组。

以五矿铜业、水口山集团、株冶有色三家为龙头,金翼铅业、玉兔钛业、德邦生物等一批骨干企业为支撑,常宁市铜铅锌材料产业集群已汇聚几百家企业,形成大中小企业协同发展格局。

“水口山经开区坚持‘建链、强链、延链、补链’思路,绘制铜、铅、锌三大产业链图谱,推动产业链从资源开采向精深加工延伸。”水口山经开区相关负责人介绍。

通过引进隆源铜业、金紫宇新材料等60余家强链补链企业,集群年产能实现铜25万吨、铅10万吨、锌30万吨,构建了从资源开采到精深加工的完整产业链条。

06 创新赋能

在康家湾矿的智能调度中心,大屏幕上实时显示着井下工作场景,工作人员轻点鼠标,远程操控内燃铲运机等设备,精准完成矿石转运、破碎和提升。

“井下作业人员从高峰期的600多人下降至300余人,劳动生产率却跃升45%。”康家湾矿的智能化改造让矿山月产量从约4万吨跃升至6到7万吨,年创效超2000万元。

康家湾矿获评湖南省首家智能化示范矿山,图为5G远程遥控系统。

创新是水口山百年不衰的密码。与中南大学等高校合作开展的16项技术攻关持续推进。2025年3月,高诺铜业成功试产全国首条再生铜与电解铜共线智能产线。

近三年,集群累计获专利384项,参与制定行业标准57项,国家标准35项。“SKS炼铅法”被国内外70%的炼铅企业应用。

“把科技创新作为核心要素、把企业作为创新主体,不断加快发展新质生产力,把水口山经开区打造成为新质生产力标志性园区。”常宁市委副书记、水口山经开区党工委书记周俊表示。

07 服务护航

“原本以为要跑断腿的事,现在足不出户就办好了!”在常宁市湘南纺织产业基地环保园区,双荣印染企业负责人的一句感慨,道出了众多入驻企业的心声。

水口山经开区创新推行“136”营商环境工作机制,探索“两官一员”协同服务模式,为每家企业配备专属“铁三角”,聚焦经济发展主责主业,将社会事务有效剥离。

服务专员化身“跑腿员”,代办全流程非生产性事务;项目警官当好“守护者”,及时处置涉企治安问题;驻企监察官则是“护航员”,维护公平环境,保障企业合法权益。

针对企业融资难题,水口山经开区加大对贷款企业、初创企业的跟踪服务,开展“政企银”对接活动。

衡阳承泰化工有限公司是一家水口山工业园区的有色金属产业链上企业,今年7月,在生产上遇到资金瓶颈。水口山经开区在了解到企业困难后,主动走访企业,指导企业申请创业担保贷款,并通过行政审批绿色通道优化审批流程,“从申请到放款只用了一周时间”,295万元创业贷款就到账企业,有效解决了企业燃眉之急。

水口山经开区瓦松铁路成功加入湘粤非铁海联运通道。

水口山经开区成立工作专班,整合经开区内部、商务、环保、投资公司等多方力量,建立“每日一报、每周一会、每月一评”制度,每日动态掌握企业需求,每周集中会商解决问题,每月评估服务成效,确保专注经济发展核心职能。

08 生态重生

康家溪清澈的溪水潺潺流淌,两岸绿意盎然。而在几年前,这还是一条让人避之不及的“污染沟”。

有着129年开采历史的水口山铅锌矿,曾因历史条件限制和传统采矿方式,面临诸多严峻的生态问题。近年来,水口山有色践行“两山”理念,系统构建“理念革新—制度保障—技术升级—产业融合”全链条修复模式。

成立生态保护修复领导小组,制定《矿山生态修复管理制度》等系列规章,设立专项基金专户,累计提取4844.26万元用于生态治理;创新采用充填采矿法、全封闭运输系统、再生水利用等技术,实现尾砂零排放和废水零排放。

株冶有色荣膺国家级绿色工厂。

同时,运用遥感、无人机等智能手段监控矿区环境,筑牢生态防线。

“我们逐步还清老账,坚决不欠新账。通过十年来的不懈努力,目前水口山地区的生态环境质量得到了明显改善,实现了绿色发展。在2025(第二十七届)中国国际矿业大会上,水口山铅锌矿成为湖南省唯一入选的全国矿山生态修复优秀案例。”周俊告诉记者。

【记者手记】

向新求变焕发新生

走访水口山经开区,记者印象最深的不是轰鸣的机器,而是金翼公司展厅里那块闪着金属光泽的再生铅锭——它来自数万块废旧铅酸蓄电池,即将开启新的生命周期。

从“资源-产品-废弃物”的线性模式到“资源-产品-再生资源”的循环闭环,水口山经开区的变迁映射出传统工业基地转型的艰难与坚定。

“矿山不仅要产出金属,更要产出生态效益。”一位在矿山工作30年的老师傅感慨道,“从前我们欠了环境债,现在是在还债,更是为未来存钱。”

水口山经开区、产业链办和园区管委会的高效协同服务体系,构成了水口山转型升级的坚强后盾。从申报材料的字斟句酌,到产业链的精准谋划,再到园区服务的无微不至,这些幕后的付出往往不为人知,却是产业集群成功晋级“国家队”的关键所在。

水口山经开区推行的“136”工作机制、“两官一员”服务模式,让企业感受到“雪中送炭”的温暖。从“跑断腿”到“一次都不用跑”,变化的不仅是办事效率,更是经开区回归经济发展本位、剥离社会事务后服务效能的显著提升。

老树新枝,更胜繁花。水口山经开区的绿色嬗变证明,传统产业不是包袱,而是转型升级的家底。唯有向新求变,方能焕发新生。(记者 符秋祖 特约记者 邓小山 通讯员 张瑞 王晓松)

相关热词搜索:

上一篇:第二十六届中国中部(湖南)农业博览会14日在长沙开幕

下一篇:最后一页