“心中无事乱如麻, 想起子书配燕花,

红粉佳人休便老, 风流浪子莫教贫,

人无两度再青春………”

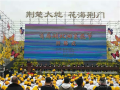

2010年10月20日晚上, 在数万人云集的攸州公园文化大广场上, 随着两对身穿白底生花清代服装男女的动情演唱, 无不引得台下观众为之眼前一亮, 纷纷询问“这是哪个乡镇送来的节目?”--于是, 一首流传数百年、自“文革” 后消失了数10年的清代民间情歌“燕花歌”,由攸县坪阳庙乡将其作为攸县“非遗” 的重点项目,登上了攸县县委、县人民政府主办的“攸县首届广场文化艺术节” 的大舞台,她似田径运动场上突然冲出来的一匹夺冠的“黑马”, 倏然间获得了滿堂的惊艳、欢呼和喝彩!

“燕花歌”诞生于清代攸醴边境彤岭大山脚下的坪阳庙山区。古代,坪阳庙曾叫沙村,地域中心是杏花坪,被官府称为“杏花村”。“ 燕花歌” 开篇明址,在其“定情” 开头的第二段就这样唱道:

“桃花村头杏花村,

远远望见一美人,

十指尖尖如白藕,

三寸金莲石榴裙,

月里嫦娥下凡尘。”

那时,这里交通闭塞,沒有车路,攸醴边境两边的人民所生产的农产品和手工艺品,只能通过高耸云端的彤岭大山进行边贸往来。而迢迢数10里的高山、偏僻的林荫道,自然成为青年男女赶集时进行山歌对唱、打情骂俏、互相挑逗、谈情说爱的“情道” 和天堂。于是,天长月久,日积月累,在醴陵那边出现了“妖里洋气” 的“思情鬼歌”; 在攸县这边哼成了洋洋万言的爱情长诗--“燕花歌”。

“ 燕花歌” 分为楔子、定情、思姐、离别、想郎、婚变、团圆七章,主要讲述一个反对封建包办婚姻,追求恋爱自由、婚姻自主的悲欢离合的故事。故事的主人公便是柯子书与吴燕花。在很多年前的一个秋天明媚日,年轻后生柯子书外出踏青,在杏花村遇见了出闺釆菊的吴燕花,两人一见钟情,就在树林中,苍天黄土作证订下终身。然而,不久发生战乱,柯子书应征奉旨“解粮” 去荆州前线,吴燕花被哥哥吴月车作主,许配陈姓人家,并接受了聘礼,逼迫妹妹改嫁,而吴燕花坚决抗婚。她得知“解粮” 人被敌困时,“犹似乱箭刺心窝” ,“哀求神灵救情哥。”后来,朝廷发兵解救荆州,柯子书完成军务回乡,遣媒求婚时,却遭到了吴月车的反对,吴燕花与柯子书联名上告官府。长沙府尹升堂问案,三堂会审作出判决:“燕花先许柯家子,只因解粮未收亲,燕花应嫁柯子书,本府为你作主婚,陈家别处求佳人。”

“燕花歌” 内容高雅、健康,具有撼人心魄的教育力量,如“十杯美酒姐敬郎” 这样唱:

“一杯美酒姐敬郞,劝郎孝敬爹和娘,

董永卖身把父葬,天差七妹结成双,

槐荫树下恩义长。

二杯美酒姐敬郎,兄弟之间要商量,

孔融让梨传佳话,张公九世共一堂,

和睦团结百世昌。

三杯美酒姐敬郎,劝君莫进赌博场,

武松爱吃英雄酒,输打赢要赵二郎,

贿博冇得好下场。

四杯美酒姐敬郞,劝郎做事莫逞强,

强中还有强中手,黄雀在后窥螳啷,

霸王自刎在乌江。

五杯美酒姐敬郎,劝郎存钱营农庄,

神农皇帝种五谷,社稷尊神种禾秧,

积谷才能把饥防。

六杯美酒姐敬郎,劝郎余钱讨婆娘,

自已妻子真妻子,别人妻子瓦上霜,

西门霸妻刀下亡。

七怀美酒姐敬郎,劝郞莫入烟花场,

烟花女子迷魂药,损精败神杀人枪,

淫妇妲姬害纣王。

八杯美酒姐敬郎,劝郎攻书读文章,

他日朝中开金榜,鳌头独占状元郞,

清香一柱祷上苍。

九杯美酒姐敬郎,为人不要丧天良,

莫学前朝陈世美,贪图富贵弃糟糠,

遗臭万年骂名扬。

十杯美酒姐敬郎,点点滴滴情义长,

古今多少忠良将,国难当头挑栋梁,

千古正气文天祥。”

当一对坠入爱河的恋人,在难分难舍、如胶似漆的离别时刻,将精忠报国、勤耕苦学、孝敬父毌、夫妻恩爱、兄弟和睦、与人为善、莫涉色赌等家国情怀、道德伧理和中华民族的传统美德,通过爱人情切切、意绵绵、如诉如泣的深情倾吐,让人听得肝肠寸断、永志难忘!

“燕花歌” 还有着独特的艺术价值。它 的演唱形式简单,有无伴奏皆可,既有一人一单唱,也有男女对唱,还有三人演唱。此歌七字一句,五句一段,结构别出心裁。这种“起承转合” 四句式再加上总结性或过渡性的一句的五句式,在民间歌谣中极为少见。“燕花歌” 的谱子与唱词相适应,慢速的三拍子,重拍切分后移,稀释了通常31635音列的诙谐、戏谑成份,增添了缠绵委婉色彩;一般应出现终止的地方却意外地结束在下属音(宮)上,延迟结束,让出空间给总结性的第五句,使非对称结构的五句式得到了圆滿的平衡。“燕花歌” 在艺术上被中国文学界赞为民间文艺佳作中的珍品,被收入<<中国歌瑤集成>>。

“燕花歌” 的流传方式特别。自凊初诞生以来,在其以后的数百年时光里,以其无穷的魅力,通过人们囗耳相传的原始形式和社会的广泛传抄、流传,日渐成为攸县广大城乡人民群众的一首普及率遍布每一个角落、经久不衰、脍炙人囗的民间歌瑤。出生在攸醴边境彤岭大山脚下、双松村人氏、原攸县文化馆馆长刘芳九,生前在其“依然故我” 的著作中,曾这样描绘当时的情景:

“小时候听人唱过,一会儿是第三人称旁唱,娓娓介绍一个遙远的爱情故事;一会儿又进入角色,淋漓尽致地表现了男女主人公的悲欢离合。每当有人唱这篇,禾坪里坐滿了人,动情处不时有人轻轻叹息……”

上世50年代至“文革” 前夕,在坪阳庙乡里,凡30岁以上的人,那怕是双目不识一丁的文盲,大都能唱“燕花歌” ,不少农家还有手抄的、厚厚的“燕花歌” 词本,涌现了不少的、声情并茂的民间演唱艺人。可是,在那“史无前例” 的年代里,内容并不淫的“燕花歌” 却被当作“四旧” 横扫,词本被焚烧,此歌被禁唱。随着时间的推移,老一辈艺人逐渐去世而日渐消失,新一代农民连“燕花歌” 听也没听过。

2009年, 在全国性的“非遗” 普査中, 坪阳庙乡党委政府为了不让这颗当地的历史文化瑰宝从自己的手缝中流失, 将“燕花歌” 当作普査的核心内容来搜集、整理,出版成书,献至攸县文化馆的案头。于是,当年8月11日,攸县文化馆负责“非遗” 工作的副馆长刘巧艳带队,专程来到坪阳庙乡中心村神山塘组82岁农民李雨阳家,将李家父子共同演唱的“燕花歌” 进行全程录音收存。

次年夏天,县文广新局颜继瑞局长要将坪阳的“燕花歌” 复活并搬上当年秋天主办的“攸县首届广场文化艺术节”, 得到了当时的坪阳庙乡党委书记彭顺昌、乡长李石德、宣传委员吴利辉的高度重视,他们立即订立工作方案、拨出专项经费、组织专人实施,县文化部门则进行大力支持和业务指导。首先,由刘巧艳副馆长和乡文化站共同将长达万字、演唱数小时的原版“燕花歌” 短缩到25句、8分钟。其次,在全乡筛选了两名40岁左右的中年人、两名20岁以下的青年学生当传承人;请来白发苍苍的老大爷乡里教唱,并将现场教学拍成短片带家自练。三是派出原县文化馆舞蹈教师谢初生设计舞台动作。四是组成由原文化馆音乐教师周九生吹笛、夏喜春老师拨三弦、王爱娇弹琵琶、王申云和刘建美拉二胡的强大后台阵营,与前台的4名演员进行统一的综合排练。五是夏喜春老师设计了演出服装,谭运钊馆长安排制作了高质量的录音……一切筹划、演练、准备就绪。

2010年10月20日晚上,攸县城里万人空巷,广场上人山人海。7时许,华灯初上,歌声骤起,红色剧幕,徐徐拉开。不一会,坪阳庙乡的“非遗” 大戏开始闪亮登场了:在节目主持人文凯、罗利辉老师一番优美的开场白后,随着“心中无事乱如麻……”动人音乐的骤然响起,随之,悦耳的笛声、悠扬的琴声、清脆的琵琶三弦声互相交织在一起,一身银装、今晚以“燕花歌” 男主人公柯子书身份的坪台村秘书刘一明,首先出场表演:只见他闲庭信步地从“书房” 走来,情不自襟地弯腰在“路边” 信手釆撷了一朵鲜艳、金黄色的“菊花”, 亲妮地插到身边少女吴燕花的发筲上, 中生代扮演吴燕花角色的刘秦湘“秋波含情” 地向他回眸一笑, 接受这“一见钟情” 的甜蜜爱情; 轮到舞台左边新生代演员表演了, 当年只有18岁、尚在大学念书的谭兰群向扮演“情弟”的周雄表白道:“奴家姓吴名燕花,学堂冲囗是我家……”通过“楔子”、“定情”、“思恋” ,最后终得“团圆”, 将流传了300年、消失了40年的清代“燕花歌” 演得活灵活现,维妙维肖。台下观众千千万万双眼睛,看得聚精会神,目不转睛。

时隔1天,<<株洲日报>>头版头条以大幅图文并茂的形式,立即报道“攸县:清代<<燕花歌>>复活了!”

后记:2015年夏,攸县文化馆组织罗瑰红、肖竣、李放鸣3人工作组,分别到攸县的东乡、南乡、西乡、北乡和县城,进行深入采访、挖掘,形成了“燕花歌” 新的系列文字、影像申报资料,再由攸县文化馆与剧团重新彩排,摄制了新的舞台视频短片,向上成功申报为“株洲市第六批非物质文化遗产保护项目” 。(李放鸣)

相关热词搜索: